Le bio dans les rapports du GIEC et de l'IPBES.

Star des plateaux télé, reine des supermarchés. Dans les médias et les discours politiques, l’agriculture biologique est partout. Mais est-ce vraiment justifié ? Ou le bio est-il surcôté ?

Voyons ce qu’en disent le GIEC et l’IPBES.

Pourquoi ces deux organismes ?

Parce qu’ils synthétisent la littérature scientifique sur le climat (GIEC) et la biodiversité (IPBES).

Pas des influenceurs sur Insta, mais des rapports de 1000 pages relus par des centaines de chercheurs.

Commençons par le GIEC (AR6, chap. 7).

114 pages sur l’agriculture… L’agriculture biologique est mentionnée… deux fois. Et c’est pas une blague.

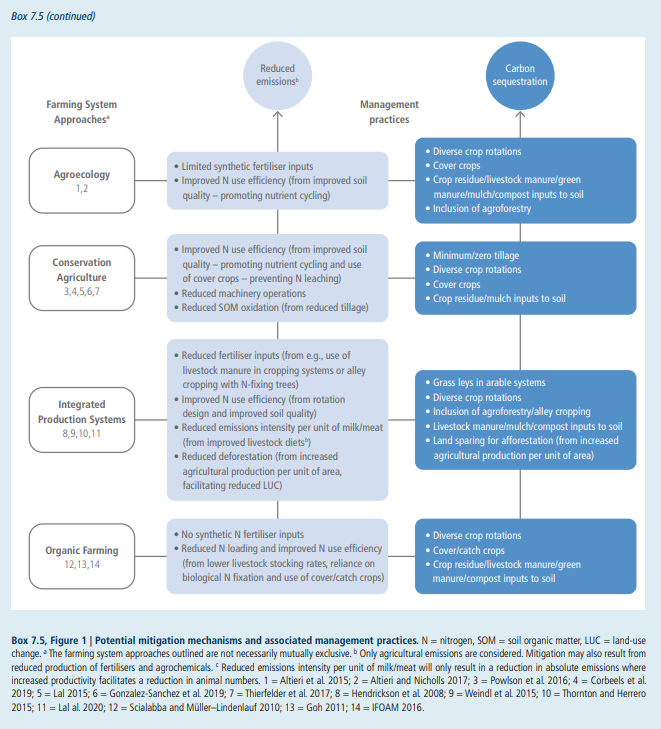

D’abord, on a une figure qui classe l’AB parmi plusieurs approches possibles pour réduire les émissions de GES.

Pas en tête. Pas en gras. Juste une option parmi d’autres.

Puis, page 798 :

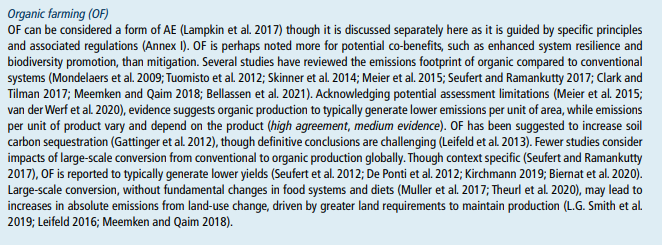

L’AB émet moins de GES par hectare (merci les engrais organiques)…

…mais comme elle produit moins, il faut plus de surface. Donc plus de déforestation, et au final potentiellement autant, voire plus d’émissions.

Vous ne me croyez pas ? Et pourtant lisez : Il est écrit texto que « l’agroécologie, qui intègre des pratiques issues de l’agriculture biologique, peut entraîner une réduction des rendements, conduisant à une compensation de la production agricole ailleurs. »

Avec des conclusions plus que mitigées « Une conversion à grande échelle […] pourrait entraîner une hausse des émissions totales liées au changement d’usage des terres, du fait d’une augmentation des besoins en surface pour maintenir la production. »

Ainsi, pour le GIEC :

« L’agriculture biologique est davantage reconnue pour ses co-bénéfices, comme la résilience ou la biodiversité, que pour ses effets d’atténuation climatique. »

Donc non, désolé, le bio ne sauvera pas le climat.

Bon, on se dit que si le bio ne sauve pas la planète côté climat, il va au moins sauver la biodiversité ?

Alors allons voir du côté de l’IPBES.

L’IPBES, c’est le GIEC de la biodiversité, et le « Global Assessment Report », son rapport de référence.

Résumé pour les décideurs : 54 pages.

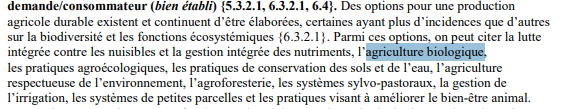

Agriculture bio mentionnée… une seule fois. Page 37. Et encore, pas comme une solution miracle. Juste une parmi d’autres, comme :

-l’agriculture intégrée,

-les pratiques de conservation des sols,

-l’agroforesterie,

-les systèmes sylvo-pastoraux,

Etc.

(que les médias ne mentionnent que très rarement, soit dit en passant.)

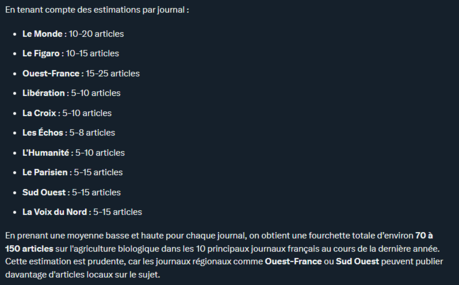

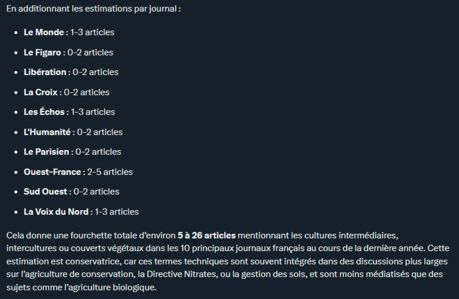

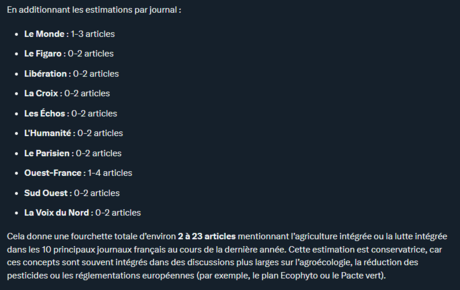

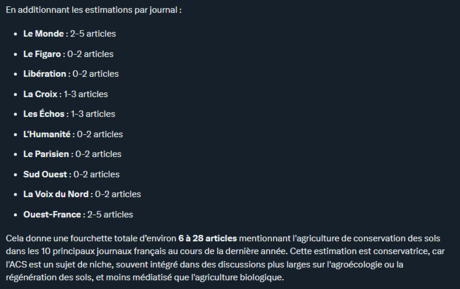

J’ai vérifié avec Grok :

Dans les 10 journaux les plus lus en France, on trouve :

– 70 à 150 articles sur l’AB

– 2 à 23 sur la lutte intégrée

– 5 à 26 sur les couverts végétaux

– 6 à 28 sur l’agriculture de conservation.

Et oui, l’AB a davantage de visibilité médiatique que toutes les autres options réunies…

C’est ce qu’on appelle un bon gros biais médiatique.

Dans le rapport complet de l’IPBES, l’AB est un peu plus présente.

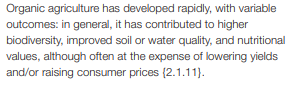

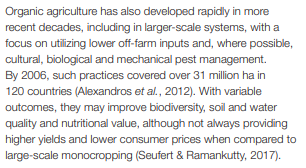

Dans le chapitre 2.1, deux mentions de l’AB (p. 59 et 110), avec toujours les mêmes réserves : des gains potentiels, mais avec des « résultats variables », une baisse des rendements et une hausse des prix.

Chapitre 3 : Une mention p. 412.

« Malgré le développement de l’AB, la biodiversité continue de décliner. »

Voilà. C’est tout.

Ou du moins c’est tout pour le bio, car un autre point crucial est soulevé dans le paragraphe suivant :

Le principal moteur de la perte de biodiversité, c’est… l’expansion des terres agricoles.

Et comme l’AB produit moins, il faut plus de surface pour produire la même quantité. Donc…

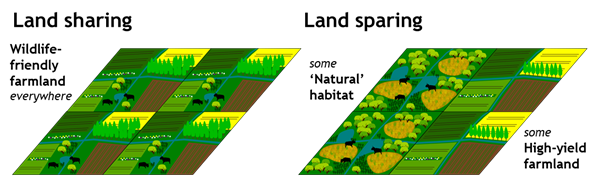

C’est le débat classique « land sparing vs land sharing » :

– intensifier sur moins de surface pour laisser des zones naturelles ?

– ou faire du bio partout et étendre l’agriculture ?

Selon l’IPBES, chap. 4 (p.704), ce débat est loin d’être tranché.

Mais il semblerait qu’un consensus commence à émerger… (Et pas celui qu’on croit)

Je cite : « une gestion agricole durable doit à la fois augmenter la qualité des habitats sur les exploitations et améliorer la productivité tout en minimisant les impacts négatifs sur la biodiversité ».

Ça, c’est ce qu’on appelle l’intensification écologique.

Et là, problème :

L’AB, avec ses rendements plus faibles, est justement difficilement compatible avec cette approche.

Il est tout de même indiqué que l’AB peut faire partie des solutions, à condition « d’importants changements dans le système alimentaire ».

Exemples de ces conditions :

– réduire le gaspillage

– changer l’alimentation animale

– repenser les régimes alimentaires

Et même dans ce cas, rien ne dit que le bio soit la meilleure solution.

Le chapitre 5 est un peu plus sympa avec l’AB :

Elle pourrait nourrir le monde tout en réduisant l’usage des pesticides…

…à condition de gaspiller beaucoup moins et de donner beaucoup moins de céréales aux vaches.

Mais même là, on peut se demander :

Et si on combinait ces efforts avec l’intensification écologique plutôt que le bio ?

On pourrait peut-être faire sûrement encore mieux…

En résumé :

✔ L’AB a des atouts (résilience, moindre usage de pesticides)

✘ Mais ses bénéfices pour le climat et la biodiversité sont limités par ses faibles rendements.

Mais la vraie question, c’est : pourquoi monopolise-t-elle autant l’attention ?

Car ce monopole occulte des solutions qui semblent au moins aussi prometteuses comme :

– la lutte intégrée,

– les couverts végétaux,

– l’agriculture de conservation,

– l’agroforesterie…

En conclusion :

Le bio, ce n’est pas forcément inutile.

Mais c’est largement surcoté.

Et tant qu’on en fait une idéologie plutôt qu’un outil parmi d’autres, on se prive d’alternatives plus efficaces pour répondre aux vrais enjeux.