La géologie du site de Flamanville

Le nouvel EPR de Flamanville est enfin opérationnel !

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le lieu de la centrale était déjà célèbre chez les géologues. Et que ce sont justement ces caractéristiques géologiques particulières qui ont conditionné le choix du site…

Déjà, réfléchissons un peu aux caractéristiques géographiques souhaitables pour l’implantation d’une centrale nucléaire.

Il faut d’abord que la centrale soit au bord de l’eau, pour son refroidissement (donc ici, au bord de la mer).

Puis, Le substratum sur lequel est construit la centrale doit être solide, et stable. Ce qui n’est pas forcément simple en zone côtière, ou les roches peuvent subir de l’érosion, surtout en contexte de montée des eaux.

Et la pente du littoral doit être assez raide, pour pourvoir récupérer de l’eau froide pas trop loin, même en basse mer.

Et enfin, c’est quand même mieux si la centrale peut être un peu cachée, afin de ne pas dénaturer le paysage côtier.

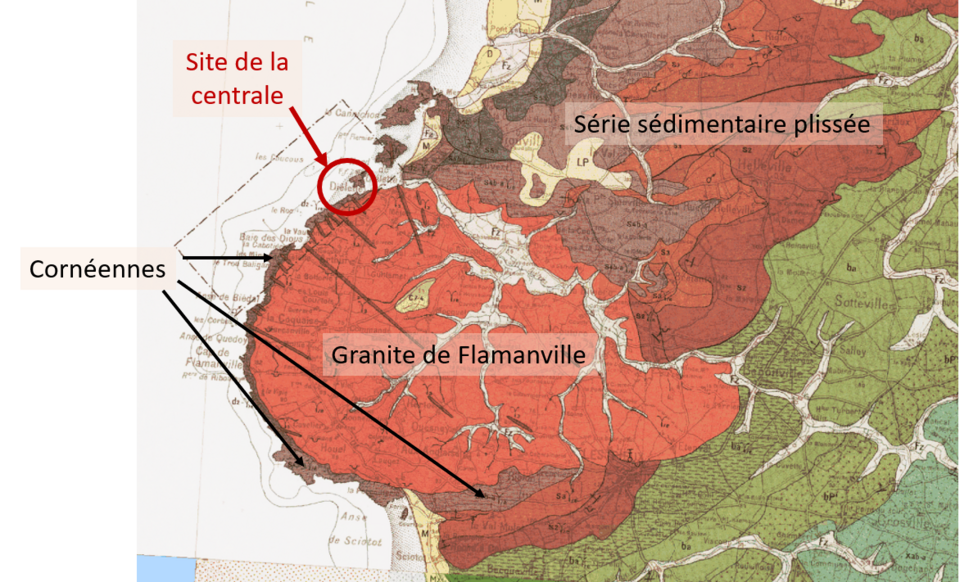

Ces conditions sont réunies sur le site de Flamanville, où le paysage est marqué par la présence du « Cap de Flamanville », sorte d’excroissance globulaire qui avance sur la mer, bordé par des anses au nord et au sud.

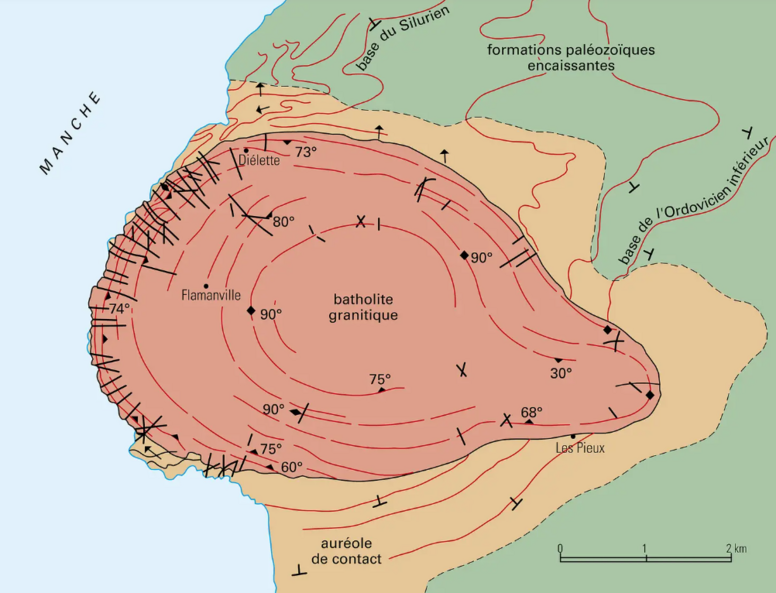

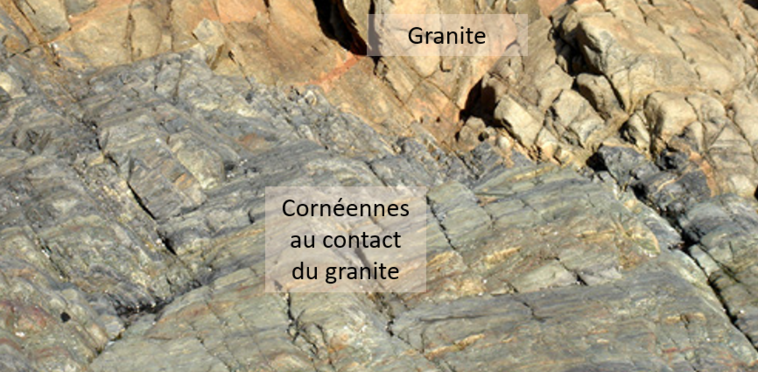

Ce monticule, c’est le fameux granite de Flamanville. Et ce granite, il est bordé de roches métamorphiques, appelées cornéennes, également célèbres sur le site de Flamanville.

Or, le granite et la cornéenne sont très résistants à l’érosion, beaucoup plus que les roches sédimentaires environnantes… Ce qui explique à la fois le fort relief et l’avancée vers la mer du cap de Flamanville.

Et il s’agit de roches très résistantes et parfaitement stables, formant ainsi le substratum parfait pour l’implantation de la centrale. Les bâtiments nucléaires sont en effet bâtis sur le granite, et les ouvrages de site (station de pompage, salle des machines ,...) sur les cornéennes.

La centrale est construite sur le site de « Diélette », sur la bordure nord du cap, dans un renfoncement creusé dans le granite. Cette position permet de « cacher » la centrale, en contrebas d’une falaise granitique de 70m de hauteur.

Et grâce à l’avancée du cap, on a des profondeurs importantes pas trop loin de la centrale, ce qui permet le captage optimal des eaux de refroidissement.

Pour rejeter les eaux chaudes, il a fallu quand même creuser une galerie de 900 m afin que le rejet se fasse loin de la côte (à 600 m au large du site).

Le terrassement de la centrale a tout de même nécessité le « déroctage » de 6 millions de m3 de granite, sur une hauteur de 60 m. Les remblais ont permis la création d’une plateforme de 40 ha gagnée sur la mer.

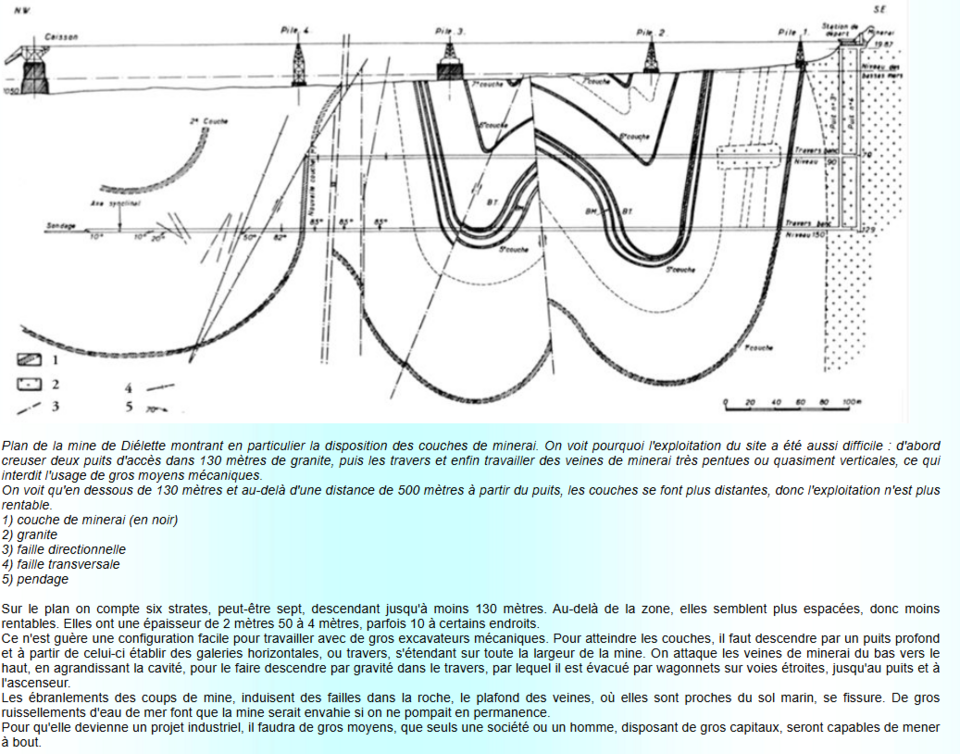

Pour la petite histoire, le site est situé sur l’ancienne mine de fer de Diélette, ce qui a probablement dû faciliter un peu les travaux.

Cette mine a fonctionné jusqu’en 1964 et exploitait les gisements de magnétites situés dans les couches sédimentaires bordant le granite. Elle avait la particularité d’avoir des galeries qui s’étendaient sous la mer…

Et ce site géologiquement remarquable, et idéal pour l’implantation de la centrale, découle d’une histoire géologique qui débute il y a plus de 500 Ma et qui s’étale sur plusieurs centaines de millions d’années...

C’est entre le début du Cambrien (-539 Ma) et la fin du Dévonien (-359 Ma) que se déposent les strates sédimentaires (grès et pélites).

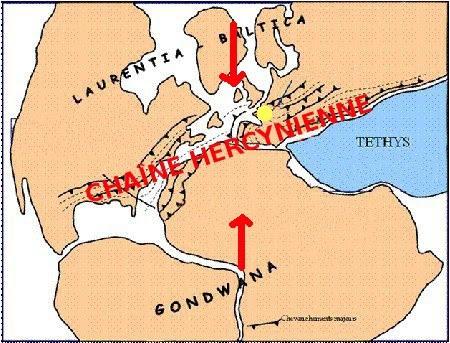

Ensuite, entre 400 Ma et 250 Ma, une gigantesque chaine de montagne se forme sur tout le continent européen : la chaine Varisque (encore appelée chaine Hercynienne).

C’est à la faveur de cette orogénèse que les terrains sédimentaires se plissent.

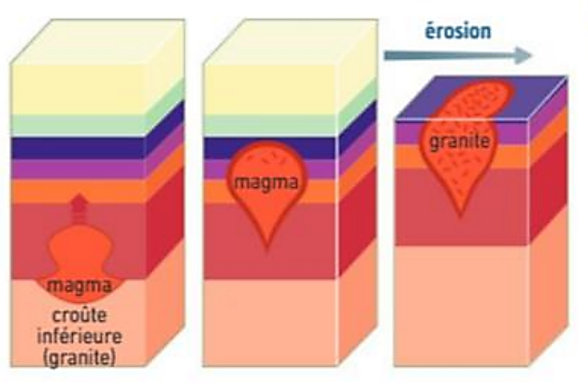

Et vers la fin de l’orogénèse, entre 320 et 300Ma, la base de la croute entre en fusion par endroits, ce qui donne des «bulles» de magma qui remontent puis se coincent à quelques km sous la surface.

Le magma, en refroidissement doucement, va alors donner des « plutons » granitiques (ou « batholites »), comme ce qu’on a à Flamanville.

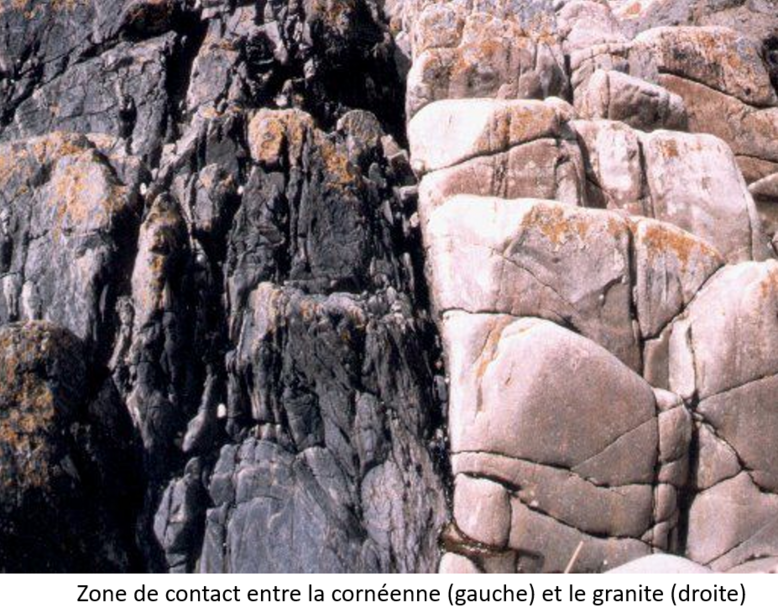

Avant qu’il ne refroidisse, le magma va « cuire » les matériaux qui se trouve à son contact, entrainant des transformations dans les roches encaissantes. C’est ce qu’on appelle un métamorphisme de contact (ou « auréole métamorphique »).

C’est ce métamorphisme de contact qui permet la formation des cornéennes, et qui a rendu célèbre Flamanville dans le monde entier (du moins chez les géologues).

Bien sûr, ensuite, l’érosion à fait son travail, ce qui a permis d’exhumer à la fois le granite et l’auréole métamorphique à la surface, donnant le paysage que l’on connait aujourd’hui, et faisant affleurer une variété assez spectaculaire de roches.

Pour finir, le seul bémol géologique du site repose sur la présence de cette grande diversité de roches métamorphiques, qu’il a fallu prendre en compte au moment de percer la galerie de rejet.

Car parmi ces roches, on trouve notamment des cornéennes extrêmement résistantes à la compression, des roches particulièrement abrasives, comme les quartzites, ainsi que des magnétites, qui présentent une forte densité.

Un véritable défi technique pour les tunneliers, mais qui n’était finalement pas grand-chose au regard des difficultés rencontrées lors de la construction de la centrale elle-même…

Pour aller plus loin, voici quelques sources que j’ai utilisées pour la confection de cet article :

Géologie de la tranche EPR de la centrale nucléaire

Histoire géologique de la région

La mine de fer de Diélette