Monocultures VS. Successions culturales

« Monoculture ».

Vous avez probablement déjà été confronté à ce terme, tant il ressort dans quasiment tous les débats attenant à l’agriculture…

Véritable épouvantail de l’agriculture intensive, il s’agirait pour certains d’un modèle majoritaire, délétère, et a fortiori à abattre.

Pourtant, malgré la récurrence du sujet dans le débat public, certaines idées reçues sont tenaces, ce qui m’a donné envie de faire cet article.

Reprenons donc par le début :

Sur une exploitation, c’est l’agriculteur qui décide de ce qu’il va planter sur ses différentes parcelles : c’est ce qu’on appelle l’assolement.

Et cet assolement, il peut varier au fil des années : on parle de successions culturales.

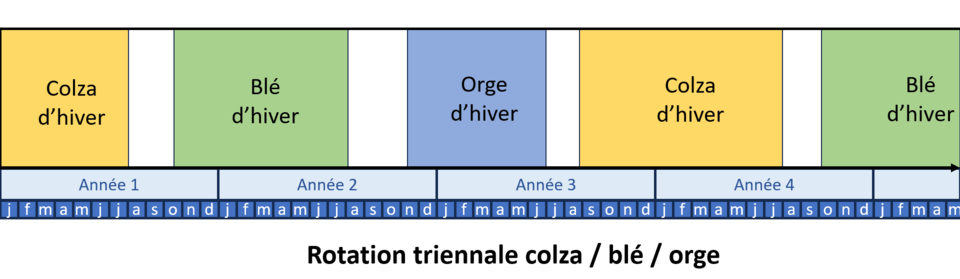

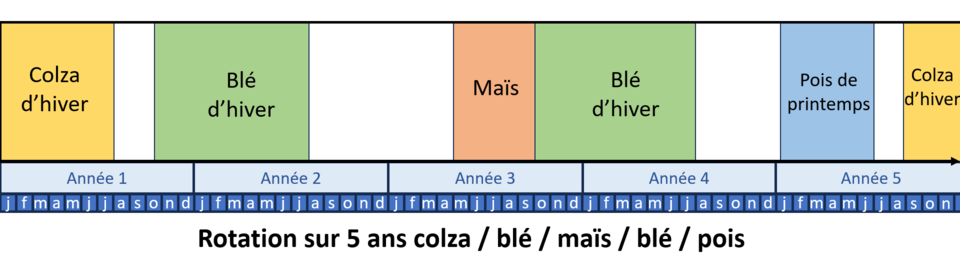

Sur une parcelle donnée, on peut donc choisir de changer la culture principale d’une année sur l’autre, avec en général des cycles de quelques années : c’est ce qu’on appelle la rotation.

(p.ex. on plante du colza la première année, puis du blé, puis de l’orge, et on recommence)

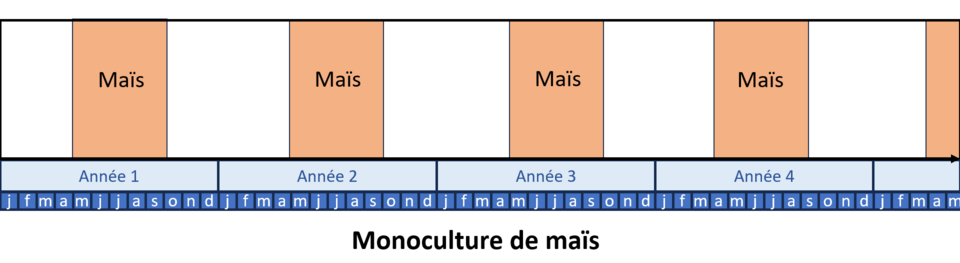

Ou bien on peut choisir de planter toujours la même chose d’une année à l’autre : c’est ce qu’on appelle la monoculture.

Et là attention, car dans le débat public, la définition de la monoculture est souvent sujette à confusion. Elle est en effet souvent définie sur un critère spatial : En gros, on dit qu’il y a monoculture lorsqu’il y a la présence d’une seule culture dans une zone géographique donnée, voire même sur un simple champ…

Alors qu’en réalité, cette définition n’est pas franchement la plus pertinente… Du moins ce n’est pas la plus usitée par les professionnels, pour qui la monoculture se définit plutôt sur un critère temporel, comme je l’ai indiqué plus haut.

Pour la petite histoire, en anglais on a deux termes différents pour les deux définitions : le terme « monoculture » correspond à la définition spatiale, tandis que « monocropping » correspond à la définition temporelle…

Chez nous, on n’a qu’un seul terme, ce qui a dû contribuer à la confusion entre les deux définitions (d’autant que le faux-ami anglais « monoculture » correspond à la définition la moins usitée en France).

Même si là-bas aussi, apparemment, la confusion entre les deux termes existe

Et il y a une autre idée reçue sur la monoculture particulièrement tenace, c’est qu’il s’agirait d’un modèle très représenté, voire dominant, dans notre pays.

Il n’en n’est rien !

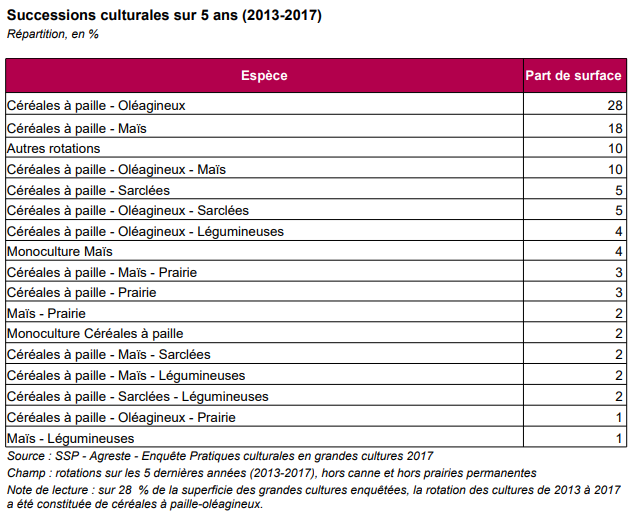

Selon les statistiques d’Agreste, en grandes cultures, elle ne représenterait que 6% des surfaces (4% de monoculture de maïs, 2% de céréales à pailles).

De plus, il semblerait que la législation européenne s’apprête à réguler davantage cette pratique.

Depuis 2023 : chaque année, au niveau de l’exploitation et sur au moins 35% de la surface en cultures, on doit constater :

-soit une culture principale différente de l’année précédente,

-soit une implantation de culture secondaire pendant l’hiver.

A partir de 2025 : au niveau de la parcelle, pour les surfaces en culture (sauf maïs semence), il devra y avoir :

-soit au moins 2 cultures principales différentes sur les 3 précédentes années,

-soit une culture secondaire hivernale chaque année.

Autrement dit, non seulement la monoculture est déjà très minoritaire, mais en plus elle semble être carrément en voie de disparition (du moins en Europe) …

D’ailleurs, on constate une tendance à la diversification des cultures dans notre pays depuis quelques années.

Seules exceptions : la viticulture et l’arboriculture, qui reposent sur la culture de plantes pérennes, et qui par conséquent ne peuvent pas être remplacées d’une année sur l’autre…

Au passage, on pourrait aussi considérer les prairies permanentes comme de la monoculture, mais là c’est un peu particulier vu qu’il y a généralement plusieurs espèces qui y poussent en même temps (ces agrosystèmes sont donc positifs pour la diversité).

Troisième idée reçue sur la monoculture : C’est un modèle qui permet de s’en mettre plein les poches, et qui est donc choisi à cause du fait qu’on recherche la rentabilité à tout prix.

En réalité, la rentabilité économique de la monoculture n’est pas si évidente.

Certes, elle permet une certaine facilité de gestion, et la spécialisation qui en découle permet de réduire le matériel nécessaire à l’exploitation.

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser instinctivement, la monoculture à tendance à nuire aux rendements de production, ce qui constitue un frein économique pour l’agriculteur.

Pourquoi cela ?

Car le gros problème de la monoculture, c’est que les ravageurs de cultures (= les animaux qui mangent les cultures à notre place), les agents pathogènes et les plantes adventices (= les mauvaises herbes) s’y développent de manière plus soutenue que dans un système plus diversifié.

En effet, comme la plante cultivée est toujours la même, les populations de « nuisibles » qui sont spécialistes d’un certain type de culture peuvent s’installer et prospérer d’une année sur l’autre sans avoir besoin de s’adapter à des changements dans leur environnement…

En conséquence, l’utilisation de rotations permettrait des augmentations substantielles de rendements : par exemple, d’après l’Académie d’Agriculture, la production en maïs et en blé augmenterait en moyenne de 13 quintaux par rapport à de la monoculture.

Ainsi, il semblerait que la monoculture ne soit actuellement ni un système vertueux écologiquement, ni un système vraiment efficace économiquement, d’où son succès plus que mitigé en France et d’où la volonté des instances européennes d’en finir avec cette pratique.

Alors du coup, si la monoculture est marginale en France, et que la pratique des rotations est majoritaire, ça signifierait que tout va pour le mieux de ce côté-là ?

Et bien non, car il y a encore des axes d’amélioration qui permettraient d’aller encore plus loin…

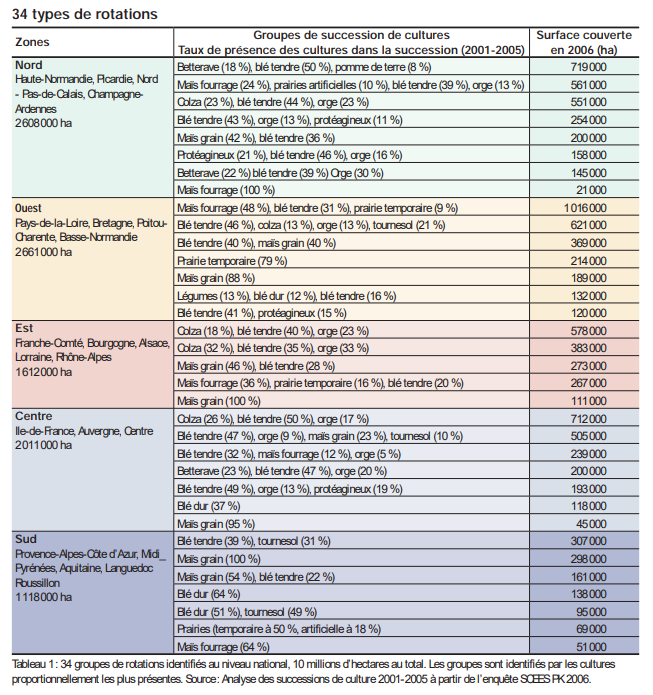

Déjà, si je reprends les chiffres de cet article, on constate que les rotations suivent en majorité des cycles de 2 ou 3 ans (70% des surfaces en grande culture entre 2001 et 2005).

Tandis que les rotation longues (> 3 ans) sont minoritaires : environ 17% des surfaces en grandes cultures entre 2001 et 2005.

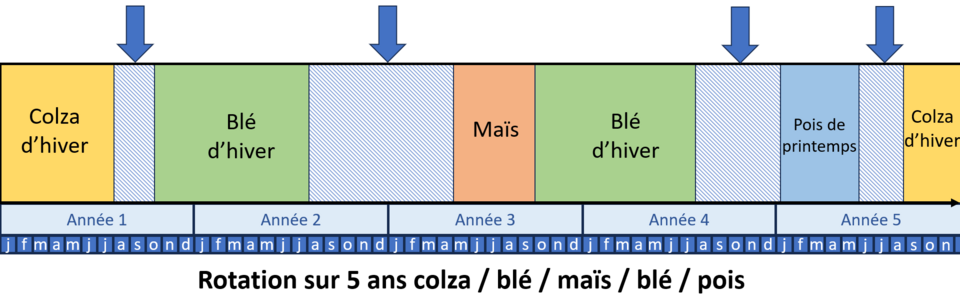

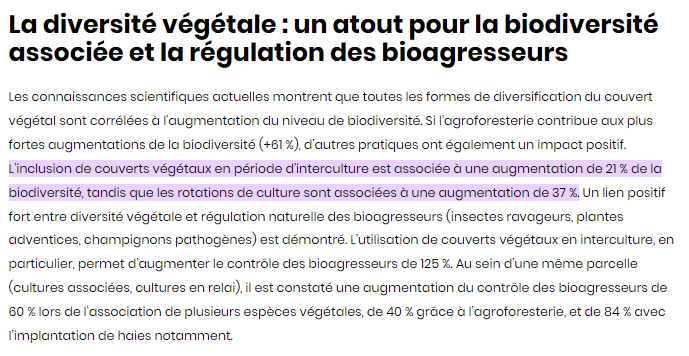

Or, il a été démontré que les rotations longues présentaient des gains supplémentaires en termes de maitrise des adventices, des maladies et des ravageurs.

Cela signifie bien sûr + de rendements, mais aussi de meilleures performances écologiques grâce à l’utilisation de quantités moindres de traitements phytosanitaires…

Alors bien sûr, il y a des limites : plus les rotations sont longues, plus l’investissement initial est important, car certaines cultures nécessitent du matériel spécifique.

De plus, l’agriculteur qui réalise des rotations longues doit diversifier sa production à des types de cultures parfois moins rentables.

Et puis, la mise en place de rotations nécessite davantage de savoir-faire que la monoculture : chaque type de culture nécessite une certaine maitrise technique spécifique, du coup plus il y a de cultures différentes dans la rotation, plus c’est difficile de tout bien maîtriser.

Surtout que l’ordre des cultures dans la rotation est important pour optimiser les rendements. Les agriculteurs qui réalisent des rotations doivent donc faire les bons choix d’assolements, sous peine de résultats qui peuvent être catastrophiques.

Par exemple, le colza est un mauvais précédent pour le maïs car les glucosinolates des crucifères freinent la mycorhization du maïs, ce qui augmente les risques de carence en phosphore, dont le maïs est sensible.

Mais malgré ces contraintes, sans nul doute que l’allongement des rotations constitue un levier d’amélioration majeur de nos systèmes agricoles dans le futur.

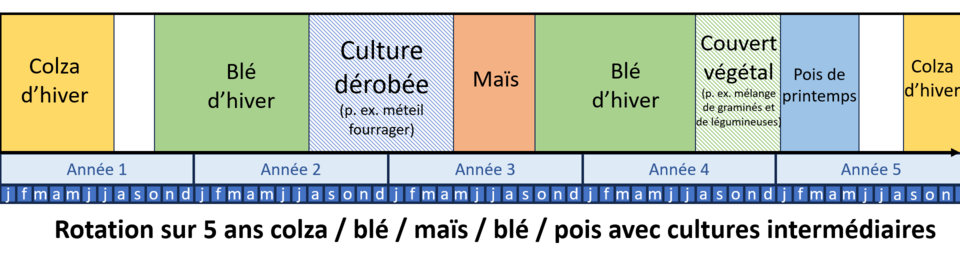

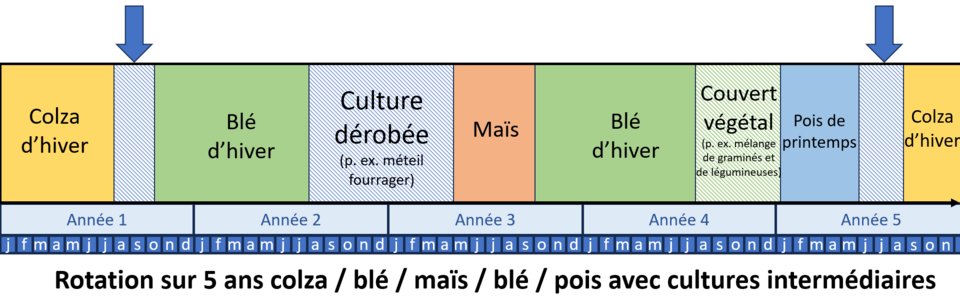

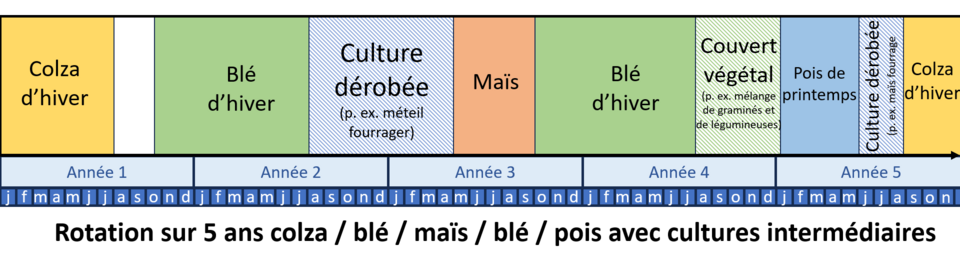

Et ce n’est pas tout, car jusque-là je n’ai parlé que des cultures principales, mais il y a aussi des possibilités de faire des choses intéressantes en interculture.

En effet, entre la récolte de la culture principale et l’ensemencement de la culture de l’année suivante, il y a souvent un laps de temps important.

L’idée, c’est d’utiliser ce laps de temps pour planter des trucs.

A partir de là, 2 possibilités :

-Ou bien on plante un couvert végétal qui ne sera pas récolté (il sera juste détruit avant l’ensemencements de la culture suivante).

-Ou bien on plante une culture intermédiaire à croissance rapide qui sera récoltée avant l’ensemencement de la culture principale suivante, c’est ce qu’on appelle une culture dérobée.

La mise en place de cultures dérobées permet une meilleure productivité annuelle par hectare. Cela implique des gains économiques pour l’agriculteur, mais pas que :

Cela permet en effet aussi de diminuer l’emprise au sol des champs cultivés par unité de production, ce qui est aussi un atout écologique (je rappelle que l’usage des sols est le problème n°1 concernant la crise de biodiversité actuelle).

Si le couvert végétal n’est pas récolté, alors les débris permettent d’enrichir le sol en matière organique, donc de limiter la quantité d’engrais épandue pour la culture suivante. (Surtout s’il y a des légumineuses dans le couvert)

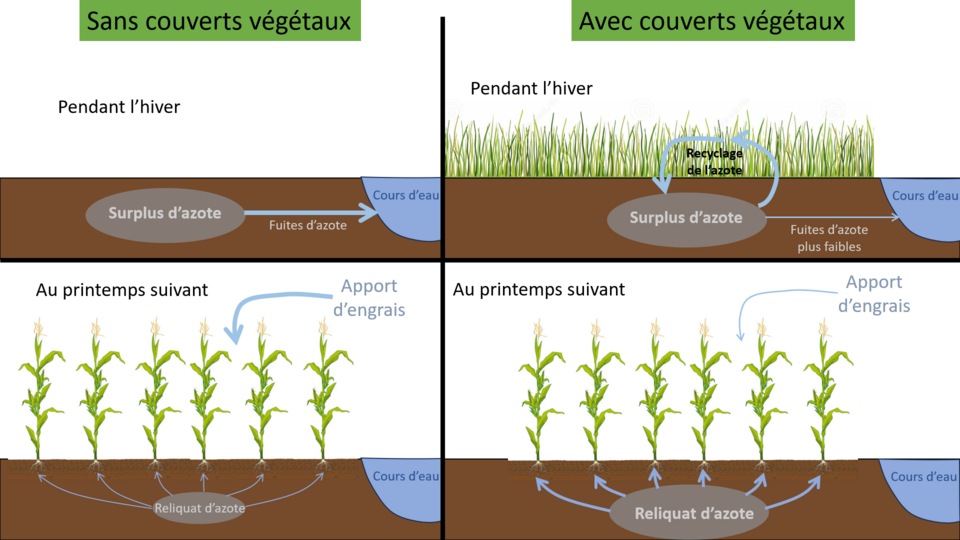

En fait, les plantes du couvert végétal récupèrent le surplus d’azote de la culture précédente et le recyclent en matière organique, avant de restituer cet azote au sol au moment de leur destruction.

Il y a donc moins de pertes d’azote, donc moins de pollution azotée (eutrophisation…), et on limite la nécessité de fertilisation pour la culture suivante, ce qui permet d’éviter des émissions de N2O et les émissions de CO2 liées à la production d’engrais de synthèse.

Les couverts végétaux permettent également de favoriser le stockage de carbone dans le sol.

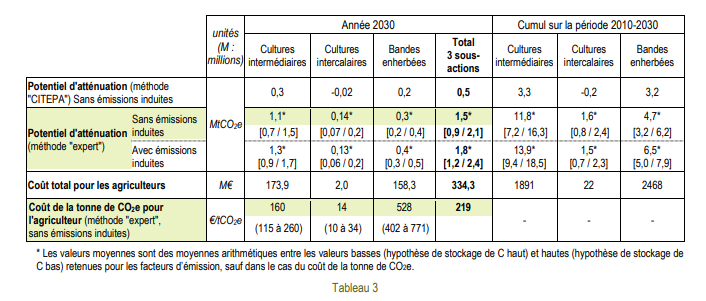

D’après un rapport de 2013 de l’INRA, la mise en œuvre de couverts végétaux présenterait un potentiel d’atténuation de 1.1 MtCO2 annuel (ce qui est toujours ça de pris).

A l’instar des rotations, les couverts permettent de limiter l’action des bioagresseurs, et ont donc une action bénéfique sur la biodiversité (car moins de phytosanitaires nécessaires)...

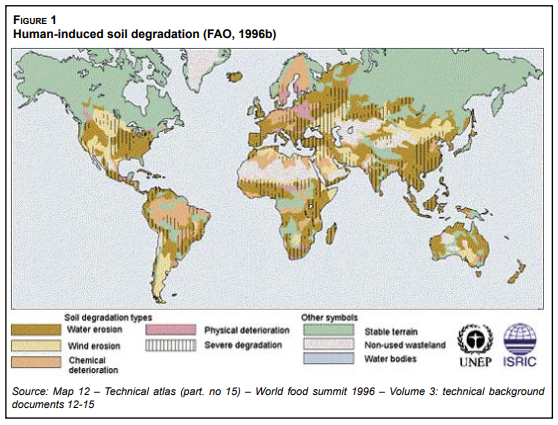

Et enfin, les couverts végétaux permettent de limiter l’érosion du sol, qui est un problème majeur dans certaines zones géographiques.

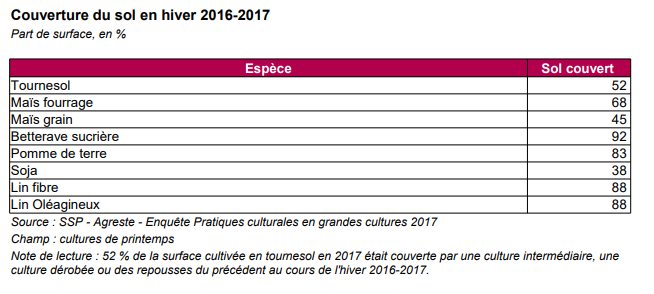

D’après les chiffres d’Agreste, il semblerait que cette pratique soit déjà courante, et même majoritaire (du moins lorsque les cultures principales sont des cultures de printemps ou d’été).

Mais il y a encore de la marge de progrès !

Et pour les cultures d’hiver, comme le blé, l’orge, ou le colza, c’est un peu plus compliqué de couvrir le sol pendant les périodes creuses car celles-ci sont courtes et interviennent pendant l’été (les plantes ont plus de mal à pousser quand il n’y a pas d’eau…).

Malgré cette contrainte sur l’eau, il existe cependant des cultures dérobées estivales comme le maïs fourrage par exemple ou le sorgho, mais qui nécessitent parfois de l’irrigation.

Bien évidemment, comme pour les rotations, il y a aussi des contraintes :

Pour les couverts végétaux non récoltés, ça a un coût (en semences et en charge de travail). Et il faut des compétences pour savoir quel couvert mettre en fonction des cultures principales…

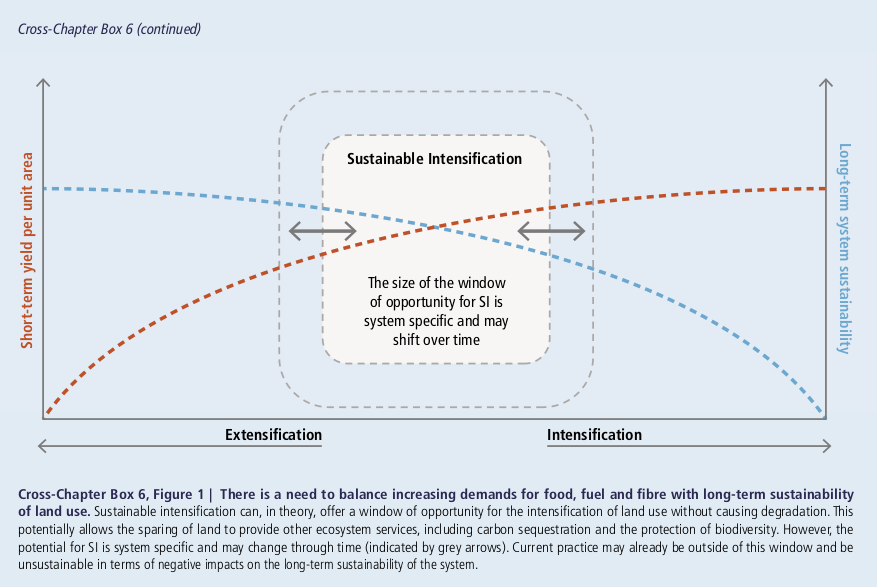

Mais comme on l’a vu, rotations et intercultures présentent un certain potentiel pour améliorer les performances écologiques de nos agrosystèmes, SANS affecter négativement les rendements. Il s’agit donc de bels exemples d’intensification écologique.

Un autre exemple serait l’agroforesterie, que j’ai traité il y a quelques temps dans cet article.

Allez, une dernière question annexe, et après promis c’est fini : Est-ce qu’il y a des labels qui garantissent la mise en œuvre de ces leviers ?

-L’agriculture de conservation des sols, et son label « au cœur des sols » garantit en principe la mise en place de « rotations adaptées » et d’un couvert végétal lors de l’interculture.

On peut regretter cependant que le terme « rotations adaptées » soit un peu flou. Pas sûr que les agris en ACS fassent tous des rotations longues…

De + le label impose l’absence de travail mécanique du sol et le semis direct, qui est une contrainte importante pour l’agriculteur.

-Le label HVE (haute valeur environnementale) comprend une bonne vingtaine de critères, dont font partie les rotations et les couverts végétaux.

-L’agriculture bio n’impose pas à proprement dit ces pratiques, mais l’interdiction des phytosanitaires de synthèse pousse les agris à utiliser tous les moyens à disposition pour maîtriser les bioagresseurs. Les rotations longues et les couverts végétaux en font clairement partie.